從美國回港十幾年,見證香港罕見病自助組織的發展,是無數的他和她教曉我,把一個病當成病來看待,而非一個個研究項目。這對科研人員來說,極其重要。

自助組織是我們的合作夥伴,科研路漫長,病人卻每天都在打仗,除了研究,我們還可以怎樣幫忙呢?多得自助組織的協助,我們在港成立小腦萎縮症病人名冊,還跟多個罕見病的組織分享交流,增進彼此了解。

再走近一點(自助組織),會發現當中令人讚歎的生命力。譬如說,我的兩位學生當了中學老師後,竟帶領同學以小腦萎縮症作題材參加科普比賽。九月從美國凱旋歸來,以為事情就此完結,沒想到香港小腦萎縮症協會十一月舉行步行籌款,學生都跑去當義工!

生命影響生命,大家各自在崗位做好自己的事,結合起來,就能讓罕見病被看見。

科研路不易走,特別是罕見病的科研路,無數次想過放棄,但想到自助組織裏的他和她,這念頭就消散如風……我們大可選擇不堅持,但他們可以選擇不病嗎?很多病人慨歎,多年來像「人球」一樣被傳來傳去,連患什麼病都不知道,「我不過是想有個名分罷⋯⋯」你說,我們哪有不走下去的理由?

專題目錄

專題目錄

帶病路上,病人自助組織除了彼此支援,還有一個重要功能——倡議。過去幾十年,它們迎向連場硬仗,有的成功爭取,有的未竟全功,病困中依然努力為此城燃點希望。即使你不是病人,也非家屬,或許都曾受惠於他們推動的那個更公義更美麗的社會。

香港失明人協進會成為本港第一個殘疾人士自助組織,至於長期病患者則要多等一會——香港造口人協會在1978年成立。

「香港復康會社區復康網絡」誕生,以支援長期病患者組織和發展為使命,這是病人倡議的第一場勝仗;翌年,政府在《康復政策及服務白皮書》正式承認自助組織的角色和功能。

風濕科病人組織爭取殘疾人士優先使用公共暖水泳池,方便進行水中復健。

社會福利署推出「殘疾人士/病人自助組織資助計劃」,支持營運,包括聘用職員協助會務。

在四個病人組織合力爭取下,政府向全癱人士發放聘用照顧者的特別津貼,提高患者生活質素之餘,同時幫助家屬得到喘息機會。

特殊學習障礙家長組織成功推動政府把「特殊學習障礙」和「注意力不足/過度活躍症」納入《香港康復計劃方案》殘疾類別,正視其服務需要。

「自助組織」四字首次在施政報告現身,特首承諾增加撥款。

腦科病人組織聯合爭取公立醫院24小時提供急救中風的溶栓治療,把握治療的黃金時間,為全港市民提供更佳保護。

香港醫務委員會首次加入由病人組織選出的三名業外委員,在處理醫生註冊和紀律事宜上,為病人發聲。

伍杏修服務病友23載,在2017年正式從香港復康會總裁的位置退下來。

伍杏修服務病友23載,在2017年正式從香港復康會總裁的位置退下來。

在帶病的路途上,病人自助組織除了彼此支援,還有一個重要功能——倡議。然而,何謂倡議?從患難中扶持到團結爭取之間,究竟有多遠多難?這一步對病人乃至整個社會,有多重要?

「所謂倡議,得包含『先導』這元素,不是人做你又做,講完收工,而是組織動員人們一起提出訴求,改變不公義。我指的是過程,因為即使不成功,倡議依然是倡議。」香港復康會前總裁伍杏修說。

本港病人自助組織的倡議歷史裡,有伍杏修的身影。1992年,港府推出諮詢文件《康復政策及服務綠皮書》,強調要協助弱能人士融入社會,卻沒有明確提出長期病患者的服務需求。「在政府角度,不寫入政策即是不投放資源,但這不代表病患不存在。」

那些年,政策盲點中的長期病患

社區復康網絡成立之最初(伍杏修在第二排左五)

社區復康網絡成立之最初(伍杏修在第二排左五)

今日的香港人或多或少知道長期病患,但是回到九十年代,他們的需要落入政策盲點。「制訂政策的人覺得,癌症存活者不是都『康復』了嗎?既不用坐輪椅、又沒失明、也不是無法自理的智力障礙,還需要什麼?他們不知道復發陰影會造成身心障礙,看不到神經纖維瘤患者會因為外觀影響自尊、家庭和工作,罕見病患者人數稀少更難看見。」伍杏修說:「病人受苦無人知,有些甚至不想別人知。我們要營造出一種社會氣氛:把自己的處境告訴大家。」

當時坊間有十多個相對活躍的長期病患者組織,包括新聲會(由因喉癌做全喉切除手術的無喉者組成),伍杏修是該會社工,負責串連大家,成立病人互助組織聯盟(後來改名為香港病人組織聯盟),壯大聲勢。

他猶記得當時的熱鬧:有人派單張、有人游說立法局議員、有人做街頭話劇,他甚至把病床搬出來當請願道具,人人鬥志高昂⋯⋯除了從下而上的動員,運動也得到上層人脈的襄助,尤其是創立復康會的方心讓醫生和香港大學社工系陳麗雲教授等。

終於,社區復康網絡於1994年在復康會轄下成立,支援長期病患者組織和發展;翌年,政府正式在《康復政策及服務白皮書》承認長期病患者有服務需要,也確認自助組織的角色和功能。這是病人合力倡議的第一場勝仗,也是復康政策的分水嶺——長期病患終於有名有份,獲得社會的實質支援。

如果沒有倡議⋯

假如沒有那場倡議運動,事情會怎樣發展?伍杏修相信,政府最終還是會看到長期病患的服務需求,畢竟大趨所勢,只是病人要更遲才得到幫助。他有一個「點・線・面」的體會——從孤立的病人到組成同病相連的團體,是從點到線,倘能把很多條線織成一個面,就能建立平台,更有力地爭取,「倡議要一起做,一拳不夠力,要多幾雙手一起打。」

自助組織該有「倡議DNA」?

病人組織各有目標,有推動探訪同行的、有分享資訊的,都是重要的工作。但對伍杏修來說,倡議必不可缺,「自助組織的DNA裡一定要包括倡議元素。」原因有二:一,有關如何康復,病人有權參與話事,即是"Nothing About Us Without Us";二,雖說患病是負面經驗,但用來助人助己,便能轉化成為獨特的正面資本。「乳癌康復者可以告訴病友,她睡過對方現正躺着的那張病床。好好發揮這種共鳴感,能為社會做事。」

根據2013年統計,香港有137萬長期病患者,幾近全港兩成人口,「病人甚至可以變成一股政治力量,直接影響政策。早在十多年前,方心讓醫生已經爭取在立法局功能組別加入殘疾人界別。」可惜當年沒成事。

伍杏修慨嘆,現今大部分自助組織的倡議意識不強。「倡議的挑戰確實不小,既要熟悉政策,又要投入時間,有時甚至不得不得罪人。相對而言,辦活動帶來更大的快樂,探訪病友幾次便能看到對方的改變,滿足感更大。」

導盲犬Deanna陪伴曾建平七年。香港市民愈來愈明白導盲犬的工作,也是成功爭取的結果。

導盲犬Deanna陪伴曾建平七年。香港市民愈來愈明白導盲犬的工作,也是成功爭取的結果。

踏上紅地毯的罕盟

相信倡議力量,並且一直實踐的香港病人代表不多,曾建平是其一。他患有視網膜色素病變,曾任病人互助組織聯盟主席,代表香港加入國際病人組織聯盟(IATO),見證「以病人為中心的醫療衛生」(Patient-Centred HealthCare)宣言的簽署,後來與同路人一起創立香港導盲犬協會,培訓本地狗隻幫助失明人士融入社區;他的最新關注是罕見疾病,目前是香港罕見疾病聯盟會長。

「每種罕見病的患者人數都不多,之前只得零零星星幾個小組,議題太窄叫不響。組成聯盟,等如掏出擴音機,向政府發聲。」曾建平說。

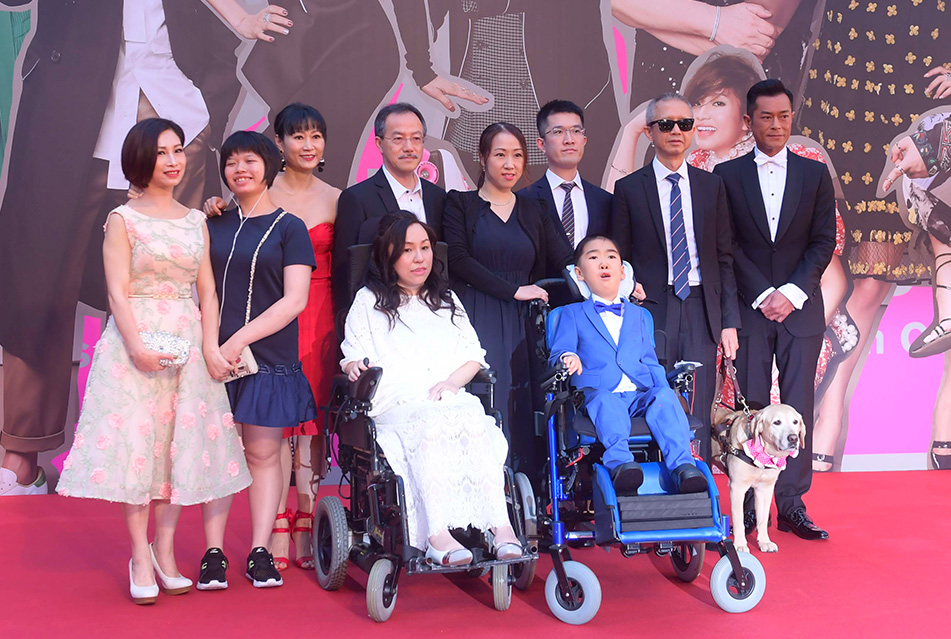

2018年,香港罕見疾病聯盟獲金像獎邀請,與影星一起踏上紅地毯,讓更多人看見(右二是曾建平)。

2018年,香港罕見疾病聯盟獲金像獎邀請,與影星一起踏上紅地毯,讓更多人看見(右二是曾建平)。

2014年底成立的罕盟,從2015年起在傳媒現身,最初由病人和家屬分享人生故事,到2016年中開始深化訊息,把焦點集中在病人訴求與現有政策之間的落差,「不能只講大家有多慘,必須推進議題,讓更多人看到。」去年金像獎「金像同行」環節,大會邀請罕盟的患者和照顧者與影星一起踏紅地毯,帶動社會關注。

「這種曝光能產生我們自己做不到的效果,他們(影星)說一句,比行政長官講十句『入屋』。」曾建平說:「現在,罕見病在媒體不再是一個罕見議題。」

2018年是罕病患者和家屬豐收的一年,藥費分擔機制通過修訂,即使未入名冊的罕病藥物,日後也可以經專家委員會審批使用。然而,「同志仍須努力」的項目也不少,「去年我寫信給林鄭月娥,感謝之餘,指出罕病議題不能只停留在個別藥物的討論上,必須制訂整全策略,包括藥物定義、診斷檢測以及培養研究人才等。」

是夥伴還是花瓶?

曾建平在香港推動病人倡議多年,雖然看到「成功爭取」,但他對病人力量並不樂觀,「醫管局、專業團體,又或其他持份者,諮詢時都很客氣,但從未把病人組織視作真正夥伴,病人對政策的實質影響也微乎其微。無論是組織方式抑或動員成效,都跟我在外地接觸的病人團體有落差,很可惜。」

他的觀察是,本地組織側重於草根階層,無法吸納不同背景的病患發揮各自的網絡和能量。而且很多病人只聚焦個人病例,沒把關注提升到同病處境,更遑論進一步為全港病人爭取。

病人發聲要有說服力,不能自說自話。他認為外國「實證為本」的倡導方式值得學習,「香港的病人組織偶爾進行研究調查,但多以預設答案來支持自己的爭取事項,客觀的不多。很多訴求都是單向的,未必不合理,只是沒考慮到目前的醫療系統,不同持份者環環相扣,沒有人能夠獨行獨斷。我們必須用實證說服彼此,解釋爭取的合理性。」

「前行政長官梁振英在立法會上講過:『唔好以為自己聲大就有道理』,他只說對了一半。『聲大』真的不代表有道理,但現實是,聲音不大的話,政府是不會理啋你的。我們要發聲,要以理服人,同時要明白一個道理:病人希望改善醫療制度,不是與政府作對,而是幫助政府,讓他們知道哪些議題須要改善。」

由第三者來說的話,

說服力差好遠。

黏多醣症病人馬歷生的爸爸

兒子歷生初發病時,資訊不發達,醫生也沒告訢我們香港是否還有第二個黏多醣病人。直至1998年,歷生五歲,我讀報看到患者陳雯芳在台灣得獎。涼薄一點說,那時我感到興奮,因為第一次知道還有人跟兒子一樣。

渴望認識病友,就如盲人找盲公竹。對於病情發展,我們概念模糊,都說病人長不高,但究竟多矮?我們去探望,才知道15、16歲的雯芳只高三尺,而且近乎失明,是個堅毅的女孩。

能見面總是好的,起碼從此不奢望。歷生比同齡小孩成熟,彷彿對將來心中有數。我也一樣。原本打算為他報讀主流小學,因為雯芳母女的提醒,最後轉讀特殊學校,希望建立自信。她們也提供很多照顧貼士,都是醫生沒說的。

後來我們跟幾個病友組成小組,互相支援,很溫暖,但歷生的小玩伴玩下少一個、玩下又少一個……今日我們兩仔爺講到死亡,常常口不擇言亂開玩笑,便是那時開始的。不過當時倒沒想過倡議。倡議是2004年、藥廠推出昂貴新藥之後。

黏多醣症共有七型,最初只得一型有藥,年紀愈小用藥愈好;歷生屬六型,那時十多歲了,我們打定輸數,覺得沒機會,但是為新病友爭取也好。罕見病患者少力量弱,那場仗不好打,不同類型的黏多醣病友都走出來,我和歷生接受了不少訪問,也出書講述自己的故事,還到禮賓府舉起「讓我們活下去」的請願標語。希望人們知道,病人不是不想付藥費,而是付不起。

當時有人說,新藥只能紓緩,無法根治黏多醣症,不值得。但很多長期病都根治不了,難道政府都不資助?又有人說,一個罕見病患者服藥年花四百萬元,這筆錢可以用來醫治40個癌症患者。這沒錯,但同一筆錢也可以不用於癌病患者身上,而用來救患了其他病的更多病人。那樣的話,不如什麼也不資助。我們確是身先士卒,後來開始有人在街上認出我們,幸好都友善,譬如年初一在快餐店有陌生人送歷生利是。

2007年,六型也有新藥了,藥廠資助我們試用,政府在2009年答應配合安排,到了2010年,財政司在財政預算案宣佈把這些藥物加入藥物名冊。我們知道後很意外。成功是天時地利人和,一來政府庫房水浸,否則「冇錢乜都假」;二來我們一直給醫院主管、醫管局、食物及衞生局前局長周一嶽寫信,來來回回三十多封反反覆覆地說:我們需要用藥。分享個人經歷帶來軟性效果,我們得到社會同情;還有立法會議員的幫助。

聽說黏多醣病人活不過二十歲。歷生今年26歲,大學畢業,在公共機構工作。如果沒服藥,歷生未必會死掉,但病情肯定更糟糕。

不過挑戰陸續有來。今年五月,他將接受心瓣手術——一般人的手術風險是7%,歷生要承受15%。他說自己可能會死掉,我笑說五月我生日,如果活不過來,那麼以後的生日蛋糕不插蠟蠋,插一枝香就好。(後記:歷生手術成功,爸爸日後可以繼續插蠟蠋慶生。)

有關倡議,我想說的是:一定要自己爭取,畢竟由第三者來說,說服力差好遠。譬如當年的交通津貼,是殘疾人士聯合起來爭取的;如果沒有斌仔(鄧紹斌),今日未必有全癱人士照顧者津貼。前人種樹後人遮蔭,我很是感謝。

倡議就是看到重要的事

便盡能力去做,不要逃避。

工傷截肢輪椅人士

2014年,我因工傷截肢坐上輪椅後,發現路面有很多障礙,後來認識迎風群傲社的朋友,於是加入關注組,開始一起改善社區。

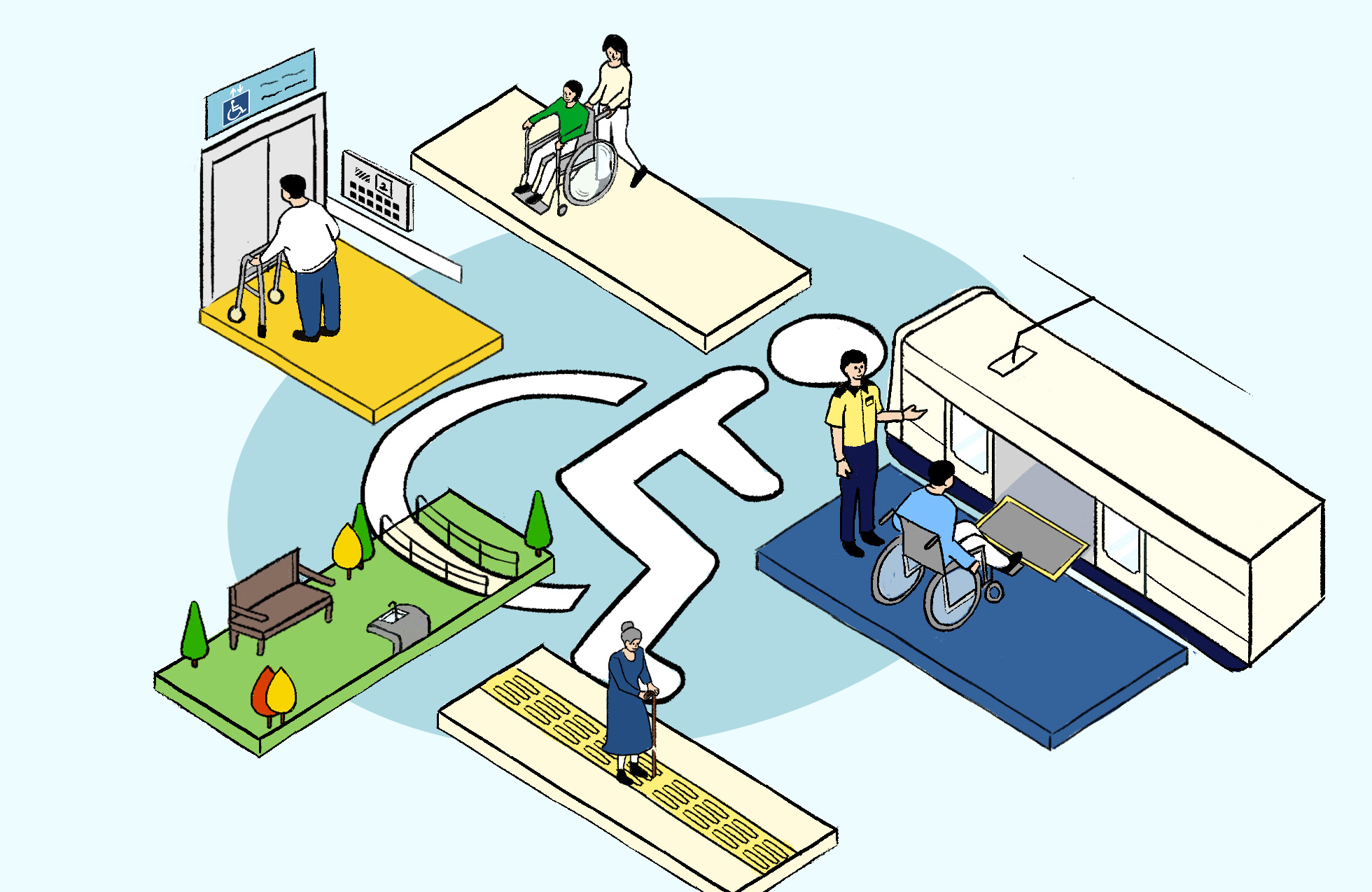

迎風群傲社最初是仁愛堂的肢體傷殘人士小組,2009年註冊為慈善團體,紮根元朗、屯門和天水圍。無障礙社區應該屬於每一個人,所以我們不單為自己,也是為所有人爭取——尤其是長者。

我們爭取的方式很直接:巡區看到不妥便拍照紀錄,以團體名義發信給負責單位如路政署、康文署、運輸署等。我們有商有量,但同時很堅持,死纏爛打也要跟進自己的投訴。

這幾年我真的感到,在屯門和天水圍行走,比香港其他地區暢順——元朗還差一點點,當局解釋因為舊區,只能待重建時改善。譬如在屯門,很多公園都加設了斜坡入口,會卡住柺杖和輪子的麻石地板也重新舖設了。如果不是迎風羣傲社,我相信這些都不會有人理會。參與其中,我覺得有成功感,感到組織的力量大了。

我認為,倡議的關鍵是耐心,其次是爭取要合理,必須考慮對方,不能一味強硬。另外要有針對性,熟悉當地情況。我們專心做好這三區的無障礙設施,經驗都是慢慢磨練回來的。

當然有些人就是不理會投訴。譬如最近我們關注輕鐵月台空隙過寬,輕鐵公司一直沒有積極回應,我們在非繁忙時間到月台收集數據,還被召警阻止。但我們會繼續的。倡議就是看到重要的事便盡能力去做,不要逃避。這樣能幫助很多人。