陪睇戲過生日 隔住鐵閘傾偈3小時 精神復元人士任「朋輩支援工作員」 帶領同路人走出低谷 康和互助社聯會:「精復求生員計劃」真係救過幾條命

「康和是我們第二個家!」行姐、齊生異口同聲說。行姐是康和互助社聯會(下稱「康和」)朋輩支援員;齊生則是會員,接受朋輩支援員的關懷和幫助後,漸漸活躍於會內。

笑言自己「久病成醫」的行姐,以同路人的身份和經歷,聆聽和開解會內的精神復元人士。有次她隔住鐵閘傾偈三小時,救回一位企圖自殺的復元人士。能夠發揮所長幫助同路人,行姐說全因康和給予信任和自由度。

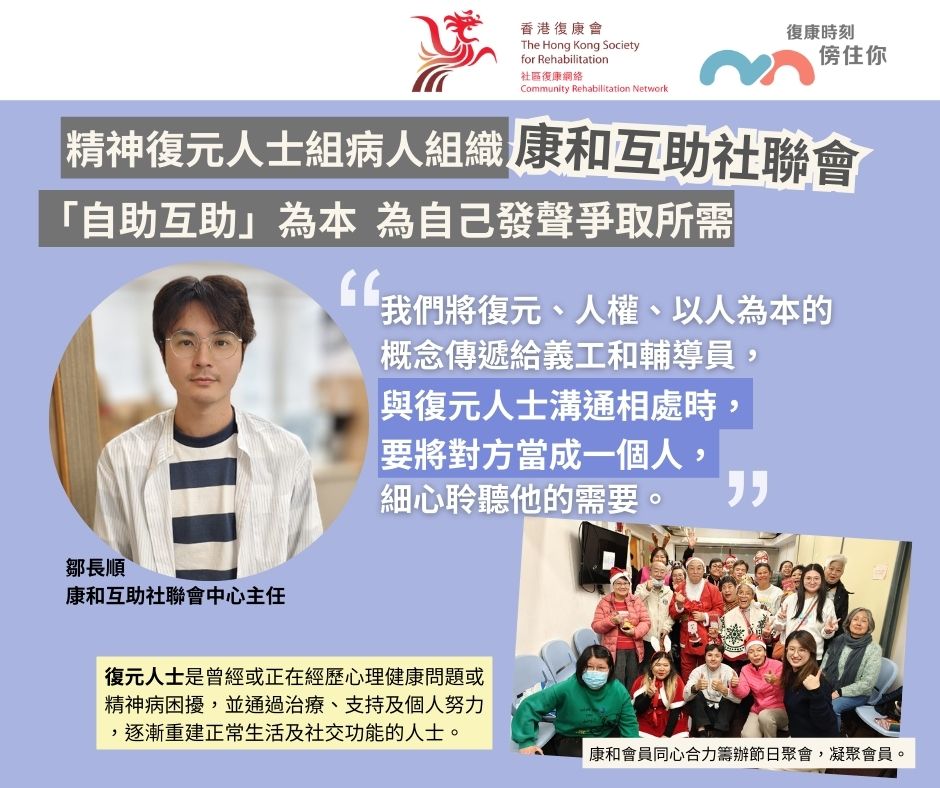

病人自助組織「康和互助社聯會」這種「以人為本」的文化,是因為康和全由復元人士擔任執委,並決定發展方向和決策,因此能精準回應會員「個人化」需要。康和中心主任鄒長順指同路人幫助同路人,更易理解對方需要和感受,「我們相信要為自己發聲,復元人士也有自己的聲音。」

復元人士擔任執委 服務以「自助互助」為本

康和互助社聯會於 1997 年成立,由一群精神復元人士組成的自助組織,現時約有 1900 位會員,50 歲以上會員佔 7 成。康和提倡自助互助精神,而非以專業人士如醫護人員、社工主導。「執委全為復元人士,職員只是從旁協助。執委會負責倡導議題、聯合其他組織、約見不同政府部門爭取權益等,為自己的需要發聲。」鄒主任說。

復元人士是指曾經或正在經歷心理健康問題或精神病困擾,並通過治療、支持及個人努力,逐漸重建正常生活及社交功能的人士。復元人士經歷中重新認識自己、建立正面的自我形象,並在受精神困擾的限制下重建有意義生活的過程。

康和的使命是促進復元人士的福祉,推動助人自助的理念,為會員提供以「自助互助」為本的服務和計劃,藉舉辦活動令會員互相認識和溝通,亦針對會員需要,如「耆樂友伴計劃」專服務長者復元人士;復元人士服藥後容易引起肥胖等副作用,因此康和為會員制定「運動復元計劃」供提太極、瑜伽等課堂。鄒主任說:「中心亦提供一些恆常服務,如『執屋達人』服務、藝術治療、靜觀練習等。部份會員有囤積習慣,要自行整理家居對於他們來說很難困,『執屋達人』服務就是由同路人義工上門協助。」

現時康和有 300 名活躍會員,鄒主任指希望透過不同服務,接觸到較少聯繫的會員。「部份會員可能住得離中心較遠,又或者他們的情緒困擾較嚴重,這些會員失聯已久,我們也很擔心。現時康和藉著『精復求生員計劃』以電話問候、家訪、舉辦活動等方法,逐步聯繫會員,令他們重新接觸社會。」

入校分享患病經歷 竟接到學生求助

康和的重點服務「精復求生員計劃」已開展兩年,計劃共培訓 70 名義工,及 50 名輔導員,輔導員當中包括復元人士和家屬。計劃分為培訓和服務兩部份,鄒主任指培訓不只教導溝通和輔導技巧,更需要是心態上的準備。「用怎樣的心態和角度去理解復元人士最為重要,因此我們將復元、人權、以人為本的概念傳遞給義工和輔導員。與復元人士溝通相處時,要將對方當成一個人,細心聆聽他的需要。」

服務內容包括電話關懷、情緒輔導,或按服務使用者需要提供陪診、買餸,甚至辦生日會等。鄒主任強調由同路人擔任義工十分重要,「有些復元人士不太願意對一般義工傾訴,但換成同路人義工,因為彼此經歷相近,能互相了解及產生同理心,能更快建立互信。」

康和亦藉住「精復求生員計劃」入校分享,向年青人推廣精神健康教育,提升社會對精神健康的認識。「我們曾到大學與醫科學生、社工系學生分享,另外亦到中學分享,由同路人分享患病的心路歷程,令有精神健康需要的學生增加病識感,有學生竟在分享會後向我們求助。」

行姐是其中一位入校分享者,她將自己曾自殺多次、爬出深淵的經歷與人分享,其經歷不只令學生增加病識感懂得求助,更因此救回其他復元人士一命。「有次我收到一位復元人士電話,當時她說想尋死。我趕到現場,隔住鐵閘跟她談了三小時。我跟她分享自己的經歷,她也好奇我是怎樣跨過深淵。最後成功報警,送她進醫院休養一段時間。」

讓隱蔽獨居者重回中心 朋輩支援員發揮所長

當了12年「朋輩支援員」的行姐,最初只是義工,後來朋輩支援員一職演變為受薪崗位,讓行姐能一展所長。「我從小就想當精神科護士,現在久病成醫,算是半隻腳踏進這一行。」行姐笑說。行姐自小讀書成績差,又被同學欺凌,令其情緒受困,加上生活上的其他原因終患上躁狂抑鬱症。患病 30 年,但無阻行姐的初心,「我仍想幫助社會上的弱勢社群,無人愛的一群。」

透過朋輩支援員的工作,行姐藉著電話關懷、上門探訪,讓同路人感受到暖意。「有位七十多歲獨居伯伯,每天只留在家中。有次他說電視沒有了平日看的電視台,於是我上門幫他『追台』。追台後伯伯好開心,不停感謝我,說終於可以看電視劇了。」行姐提起時也開心大笑。行姐得悉伯伯自太太三十多年前離世後,便甚少再外出社交,他最想再次參加燒烤活動。「於是我們就搞 BBQ,伯伯好開心。過新年時,我又買了他最想吃的曲奇餅跟他拜年。我們更在中心為他開生日會,伯伯穿起十多年前的西裝!」鄒主任說這套西裝反映伯伯十分重視生日會,「他知道這生日會是為自己而舉行的。」由隱蔽獨居,到現在活躍參與中心活動,行姐的付出和康和的支援改變了一個生命。

「要不是康和邀請,我也不會山長水遠搭車來參加訪談。」齊生說道,73 歲的齊生是康和的會員,他隨行姐來到康和。簡單一句說話,齊生便說出會員對康和的信任。「行姐來探訪我,又開生日會,一起拍即影即有照片,有人跟我慶祝,好開心。」齊生喜歡行花市影相,行姐也相伴在旁,如同朋友家人。有次齊生身體不適需要送院,但醫生語氣較重,齊生便拒絕入院,幸得行姐安慰才願意入院。「康和對我來說很重要,就像一家人,所以我也想為機構出一分力。」齊生說。

改變的不只是受惠會員,行姐說自己也改變不少。「以前我在其他機構當朋輩支援員,只能做影印、執拾辦公室等的工作。來到康和,才真正利用到自己的經驗和專業來幫助其他人,這全因康和對我們這群復元人士的信任。我也變得開心多了,覺得自己是重要的,感覺更自信和滿足。」行姐更積極進修,報讀不同有關精神疾病的課程,學習照顧病人的需要,裝備自己幫助更多同路人。

與醫護、藥廠交流 復元人士為自己發聲

現時香港社會對於患有精神健康疾病的人,仍存在污名化,對復元人士貼上「不正常、失控、暴力傾向」等標籤。康和一直致力權益倡議,關注精神健康議題,努力讓每位復元人士都能在社會中獲得公平對待與尊重。「對於復元人士來說,病不是最困擾,社會的目光才叫他們最困擾。」康和中心鄒主任說,「外界對復元人士的看法和標籤,令有精神健康需要的人不敢求助,復元人士找工作也十分困難,服務復元人士的社區設施如精神健康綜合社區中心也難以開辦。每次等到社會發生悲劇,政府才增加資源,做些補救措施。」

要除去標籤,康和相信復元人士要為自己發聲和爭取,包括要求政府能制訂長遠政策,展望未來 10 年社會對精神健康的需要,甚至是修訂不合時宜的精神健康條例。「康和的執委不時約見勞福局、社署、醫管局,例如爭取就業配額、傷殘津貼、增加藥物名單等。我們早前亦約見藥廠,由復元人士與藥廠分享服用其廠方的藥物後有何副作用,為研製藥物提供用家意見。」

康和亦鼓勵復元人士與醫護人員交流,助醫護人員理解病人需要,行姐亦有參與。「雖然香港精神科治療比幾十年前進步了,但很多醫護人員仍然抱舊有觀念,例如覺得要大聲要惡,病人才會聽話。雖然復元人士是病人,但我們也有感受、每個人都不同需要。」行姐說。

鄒主任補充現時香港政府常以醫療角度理解復元人士,將其視之為「病人」,將資源集中在醫療、就業培訓,卻沒有了解過復元人士真正的需要。「政府提供的就業支援,都是厭惡性、低下階層的工作,根本沒有看到每位復元人士的強項和長處,我們的會員當中有博士。」鄒主任認為政府就精神健康疾病的政策和支援,需要更貼地和人性化。「復元人士需要的不只是藥物,更需要社會的理解、信任、聆聽和包容,讓他們重新投入生活和社會。」康和相信,透過有溫度的同行關係,不僅能促進復元人士的成長與發展,還能為社會帶來更多的理解與包容。

Tags: 社區伙伴, 復元人士, 倡議, 同行, 自助互助, 社區教育